СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

13 апреля 1904 года. На железнодорожной станции Курск собрался не только весь город, но и общественность губернии. У вокзала, украшенного огромным щитом со словами "Привет героям "Варяга" и "Корейца!, с раннего утра толпятся делегации от дворян, купцов, земства, чиновников губернского центра и уездов. Среди военных и гражданских мундиров мелькали по-весеннему светлые туалеты дам. В 10 часов прибыл губернатор Гордеев...

Море народа колышется возле привокзального ограждения. На третьей от станции версте расположились роты Грайворонского и Обоянского полков и дивизион 4-ой артиллерийской бригады. Им предстоит первыми встретить специальный поезд с командами крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец", спешащих из Одессы в столицу на Высочайший смотр.

Все готово к торжеству. На перроне более пятидесяти длинных столов, сервированных на 662 человека - завтрак для нижних чинов. Хлопочет прислуга, нарезая свежий хлеб, расставляя бачки со щами, раскладывая пироги и уложенные в цветные платки пасхальные подарки (пасха в 1904-м году выдалась необыкновенно ранней - 28 марта).

Долгожданный поезд показался в начале 12-го. Воздух сотряс гром орудийного салюта; раздались звуки государственного гимна: Губернатор в сопровождении начальствующих лиц двинулся навстречу выходящим из салон-вагона командиру "Варяга" капитану I ранга Рудневу и командиру "Корейца" капитану II ранга Беляеву. Последовало традиционное: "Примите наш хлеб-соль и выражение восторженного удивления перед бессмертным подвигом".

Вслед за этими словами городской голова Алехин и начальник гарнизона генерал Мезенцев вручают морякам икону "Знамение Божьей матери", копию, хранящейся в Знаменском кафедральном соборе Курска святыни.

К бесконечным рядам столов приглашают матросов и квартирмейстеров. Офицеры же по приглашению хозяев направляются под руку с курскими гранд-дамами (Руднев - с супругой губернатора, а Беляев - с вице-губернаторшей) в красочно декорированный вокзальный буфет. Слышатся речи и тосты. Губернатор, уведомив, что он уроженец Тульских мест, то есть земляк Руднева, поднял за него чарку и трижды облобызал. Фотографы, на ходу настраивая свою аппаратуру, спешат увековечить картину торжества:

Еще долго продолжала греметь музыка, не прекращались объятия и поцелуи, но уже прощальные. Наконец, звук вокзального колокола и кондукторские свистки призвали людей - и поезд из 17 классных вагонов медленно и неслышно тронулся. Платформа тоже как бы поплыла следом - это сдвинулся народ и, прибавляя шагу, пошел, побежал за составом, махая платками, шляпами, фуражками, кидая цветы.

ВСЕГО ОДИН ЧАС

100-летие русско-японской войны - дата мирового исторического значения. Однако слово "юбилей" по своей латинской основе - "празднество" здесь как-то неуместно. Да и саму войну следовало бы назвать японо-русской, исходя хотя бы из ее хронологии.

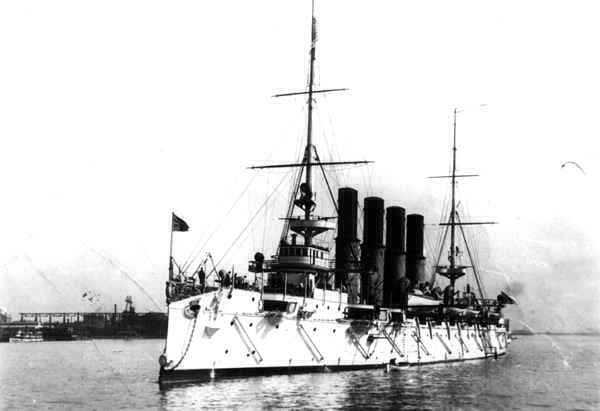

24 января 1904 года японский посланник в С.-Петербурге Курино вручил министру иностранных дел России Ламздорфу ноту о прекращении дипломатических отношений. В те же часы японцы без объявления войны начали захват в Желтом море русских торгово-пассажирских судов - "Екатеринослав", "Мукден", "Россия", "Аргун" и др. В семь утра того же дня Соединенный военный флот Японии скрытно вышел со своей главной базы Сосебо для атаки русской эскадры в Порт-Артуре и стоявших в нейтральном корейском порту Чемульпо двух кораблей - легкого крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец". И только 27 января контрадмирал Урио, эскадра которого уже "заперла" выход с рейда Чемульпо, уведомил Руднева, что в связи с началом военных действий против России, русские корабли должны покинуть бухту, в противном случае будут атакованы прямо в порту.

Руднев обсудил этот ультиматум с командирами стоявших в бухте военных кораблей их Франции, Англии, Италии и США и, поняв, что ждать от них протестов в защиту нейтрального статуса порта не приходится, не медля стал готовиться к прорыву в море, то есть к бою.

В 11 часов 20 минут "Варяг" и "Кореец", снявшись с якорей, двинулись навстречу нацеленным на них стволам орудий противника - 14 крейсеров и миноносцев! Немыслимая отважность поступка русских невольно вызвала душевный отклик у "нейтралов": на верхних палубах французского крейсера "Паскаль" и итальянского "Эльба" выстроились оркестры, провожая храбрецов государственным гимном.

Сигнал японского адмирала с предложением сдаться Руднев оставил без внимания и приказал поднять стеньговые боевые флаги.

Не выдержав накаленной противостоянием тишины, японцы первыми в 11 часов 45 минут начали артиллерийскую стрельбу. Особенно неистовствовал броненосный крейсер "Асама", превосходивший по огневой мощи оба русских корабля. Силы были не то что не равны - несоизмеримы!

И все же бой никак не походил на безнаказанный расстрел, на который и рассчитывал Урио. "Варяг", маневрируя, гремел обоими бортами, идущий следом "Кореец" бил из восьмидюймовок. В первые же минуты был отправлен на дно японский миноносец, появились разрушения и на крейсерах - на флагманском "Нанива" и на его родном брате по типу и году постройки - "Такачихо". За час боя у "Варяга" было выбито более трети команды, контузило Руднева. Корпус крейсера был изрешечен снарядами, пять подводных пробоин глотали заборную воду. Выходили одно за другим из строя орудия. Досталось и "Корейцу". оставалось последнее - не допустить захвата израненных кораблей врагу, отступить в бухту и сами уничтожить их.

Затопление "Варяга" и подрыв "Корейца" произошли на глазах противника и иностранных кораблей - "нейтралов". Следуя морским правилам, они приняла к себе на борт оставшихся в живых русских моряков. И только командир американского сторожевика "Виксбург" с громкой фамилией "Маршал", означающей, как известно, высшее воинское достоинство, категорически отказался от этой гуманной акции. Основную массу русских вместе с Рудневым взял к себе французский крейсер "Паскаль". Его командир капитан II ранга Виктор Санес, по воспоминаниям варяжцев, проявил особую заботу о раненых.

Более чем двухмесячный рейс русских моряков в Черное море оказался триумфальным, - с торжественными встречами, приемами в попутных портах. Немецкий поэт Рудольф Грейнц напечатал в февральском номере журнала "Югенд" стихотворение "Плещут холодные волны", которое после публикации его перевода в Петербургском "Новом журнале" иностранной литературы" вскоре превратилось в народную песню.

В Одессе личному составу крейсера и канонерской лодки - нижним чинам поголовно! - прямо на причале были вручены Георгиевские кресты, офицерам - ордена. Рудневу, кроме того, пожалованы еще и флигель-адьютантские погоны. В С.-Петербурге, после высочайшего смотра, торжественного обеда и вручения подарков, экипажи героев были расписаны по разным флотам.

О ЧЕМ МОЛЧАТ АРХИВЫ

Где же вы, варяжцы-куряне, где нашли свой последний причал? К сожалению, никто своевременно не вызвал вас на историческую перекличку. Ответы на письма, которые я рассылал по адресам списка, составленного с помощью центрального архива ВМФ, были удручающе кратки: "Ничего не известно", "Старожилы такого не помнят" и т. п. Курский пединститут, куда я в свое время передал список, тоже не осуществил его научную реализацию. Поэтому расскажу то немногое, что удалось собрать из разных источников.

Кочегар Илларион Малышев, с которого начинается список, продолжил службу на броненосце "Князь Потемкин Таврический". Широко известна трагическая эпопея восстания на этом корабле в июне 1905 года. Малышев оказался в числе активных участников революционного выступления. Корабль вынужден был уйти в Румынию, в порт Констанцу, где экипаж сдался румынским властям. Так Малышев стал политическим эмигрантом. Из Румынии он перебрался в Соединенные Штаты Америки, а на родину сумел вернуться только при советской власти. Есть документальные сведения, что кочегар "Варяга" в 1932 году был еще жив и оставил собственноручно написанные воспоминания.

Другая личность, о которой тоже можно говорить определенно, - Гребенников Иван Иванович, машинист I-ой статьи. Волею судьбы и он оказался на чужой земле, в Корее. Но как? Попавший мне в руки японский источник свидетельствует, что большая группа тяжело раненых варяжцев была доставлена в город Чемульпо, в миссионерский госпиталь. Передали их туда французы, то есть моряки с "Паскаля", где по-видимому, не было возможности оказать необходимую хирургическую помощь. Через некоторое время 22 человека из числа этих раненых были увезены в Японию, в Мацуяму, в лагерь военнопленных. Ну а тех, кто не выжил, похоронили в корейской земле.

В списке курян-варяжцев возле фамилии Гребенников я увидел пометку: "Погребен в Чемульпо". Обнаружилось и продолжение. В 1911 году русское правительство, исполняя последнюю волю умерших от ран моряков, добилось вывоза их праха на родину, во Владивосток. Перезахоронили их на Морском кладбище. Мне приходилось посещать эту братскую могилу с четырехгранным монументом из серого камня, увенчанным массивным Георгиевским крестом с надписью: "Нижним чинам крейсера "Варяг", погибшим в бою с японской эскадрой при Чемульпо 27 января 1904 г.". На гранях памятника высечены имена героев, среди которых и Гребенников. Вот таков нынешний адрес героя-курянина. Может, откликнуться потомки?..

Последний парад "Варяга"

Вернулся на родину и крейсер-легенда, тоже во Владивосток. Японцы сумели поднять его и в 1916 г. в числе других кораблей продали России для формировавшейся флотилии Северного ледовитого океана. И что удивительно: в новой команде "Варяга" оказалось уже одиннадцать уроженцев Курской области. Коснусь только одного из них - комендора Григория Петровича Чирочкина, из Рыльского уезда, Кобыльской волоски, с. Серповка.

Переход в полсвета, через четыре океана - "Варяг" бросил якорь в Кольском заливе 18 ноября 1916 года - сказался на машинах старого крейсера. Через три месяца его отправили в Англию, в Ливерпуль, на ремонт. И тут, за рубежом, открылась новая и последняя глава в жизни корабля. В связи с февральской революцией в России на нем начались волнения. Временное правительство по соглашению с английским решило расформировать команду, часть ее вернуть на родину, а 340 человек отправить в США для приемки закупленных там еще в царское время тральщиков. В числе этих трехсот сорока находился и Григорий Чирочкин.

И снова революция, теперь уж Октябрьская. Теперь уж перед властями США возникла проблема - кому должны принадлежать тральщики, кто будет финансировать их дооборудование и содержать русские экипажи?

Практичные американцы вроде бы нашли временный выход - предложили варяжцам поступить на службу в Атлантический флот США. Командир дивизиона тральщиков князь Голицын тоже склонялся к такому решению. На одном из трех уже готовых в выходу в море кораблей была даже предпринята попытка поднять вместо Андреевского флага американский. И тут отличился комендор Чирочкин. Человек в экипаже авторитетный - службу начал еще в 1909 году на миноносцах Балтийского флота, успел повоевать с немцами. Вместе с другими матросами он не позволил осуществить такое кощунство и пообещал вытереть чужим флагом ствол своего орудия. Словом, бунт на корабле! Выручил русский консул в Нью-Йорке. Во избежание собственной ответственности, он замял скандал. Однако американская администрация выдворила русских моряков на берег, в казарму, и 27 декабря 1917 года отправила в Сан-Франциско, а далее - на попутном пароходе на родину, во Владивосток. Так 2 февраля 1918 года комендор Григорий Чирочкин завершил свою кругосветку.

Ну а какова судьба оставшегося в Ливерпуле "Варяга"? Англичане уже не видели смысла в ремонте русского, теперь уже как бы безхозного крейсера, решили разрезать на металлолом. И тут, кажется, сама судьба не позволила унизить славный корабль: во время перехода в порт, где предстояла операция разделки его корпуса, разыгрался страшный шторм, и "Варяг" выбросила на рифы:

Григорий Чирочкин, демобилизовавшись, наконец-то вернулся домой, на Курщину, работал в колхозе, под старость стал садоводом. Двух сыновей перед самой Отечественной войной отправил в армию. С фронта вернулся один - старший Николай. Не отсиживался в тылу и 60-летний комендор-варяжец. Представим слово документу:

"Справка. Выдара гр-ну д. Серповка Кобыльского сельсовета Глушковского р-на Курской обл. Чирочкину Григорию Ивановичу в том, что он в период с ноября 1941 г. по сентябрь 1943 г. являлся бойцом партизанского отряда им. Щорса и содействовал тайной работе московских парашютистов-радистов против немецко-фашистских оккупантов, в чем сельсовет, согласно наличных документов, заверяет".

Мы молча идем с сыном варяжца Николаем Григорьевичем по тропинке, протоптанной среди крестов и простеньких обелисков. Над ними шумит березовая роща, хранительница этого сельского кладбища на окраине поселка Коренево. Останавливаемся возле металлической пирамидки со звездой. Здесь в 1968 году и обрел свой последний причал варяжец.

...В Филадельфии (штат Пенсильвания), где в самый канун XX века по заказу России строился "Варяг", стоит православный храм. Как-то мне попалась заметка ИТАР-ТАСС, сообщавшая о том, что в храме в день беспримерного боя "Варяга" традиционно проводится панихида, торжественное поминовение героев Чемульпо.

Но дело еще и в том, что этот храм строился на добровольные пожертвования и щедрая доля их внесена командой "Варяга", которая прибыла для приемки и перегона крейсера в Россию. Мало того, матросы собственными руками помогали возводить стены церкви. И кто знает, возможно, какой-то важный, связующий блок закладывал курянин - тот же кочегар Илларион Малышев или машинист I-ой статьи Иван Гребенников. Спросить уже некого.

СПИСОК МОРЯКОВ -КУРЯН, СРАЖАВШИХСЯ В ЧЕМУЛЬПО.

1. Малышев Илларион Иванович. Рыльский уезд, Аммонская волость, д. Малая Олешня. Кочегар. 2. Лисенко Даниил Ефимович. Ново-Оскольский уезд, Слободохалинская волость. 3. Щекин Афанасий Сафонович. Дмитриевский уезд, Ваблинская волость, д. Рыжково. Гальванер. 4. Веротин Иосиф Иосифович. Курский уезд, Троицкая волость, с. Вод. Колодезь. 5. Гребенников Иван Иванович. Курский уезд, Рыжковская волость, д. Дворовая.

© Александр Харитановский. ©"Курская правда" от 28.01.2004 г.